航空気象とは何か(雲の次に考えるべきこと)

航空気象と聞くと、少し難しく考えてしまうかもしれない。それは専門分野であり、専門用語が多い以上、ある意味では仕方のないことでもある。 だが、よく考えてほしい。我々は24時間365日、気象と共に生きている。

朝起きて服装を選ぶこと、洗濯物を外に干すかどうか、傘を持つかどうか。そのすべてが、無意識のうちに行っている「気象判断」である。 航空気象とは、それを高度・速度・重量・安全余裕という制約条件の中で、より厳密に、よりシビアに行う行為にすぎない。

雲は航空気象の入口であり、結果として空に現れた「サイン」である。しかし、雲だけを見ていては十分ではない。 その雲がなぜ発生したのか、これからどう変化し得るのか、その背景にある過程を理解する必要がある。

航空気象の本質は、未来を正確に当てることではない。限られた情報の中で、起こり得るリスクを想定し、余裕を持った判断を下すことにある。 ここでは、航空気象とは何かを改めて整理しながら、「雲の次に何を見るべきか」を深掘りして解説していく。

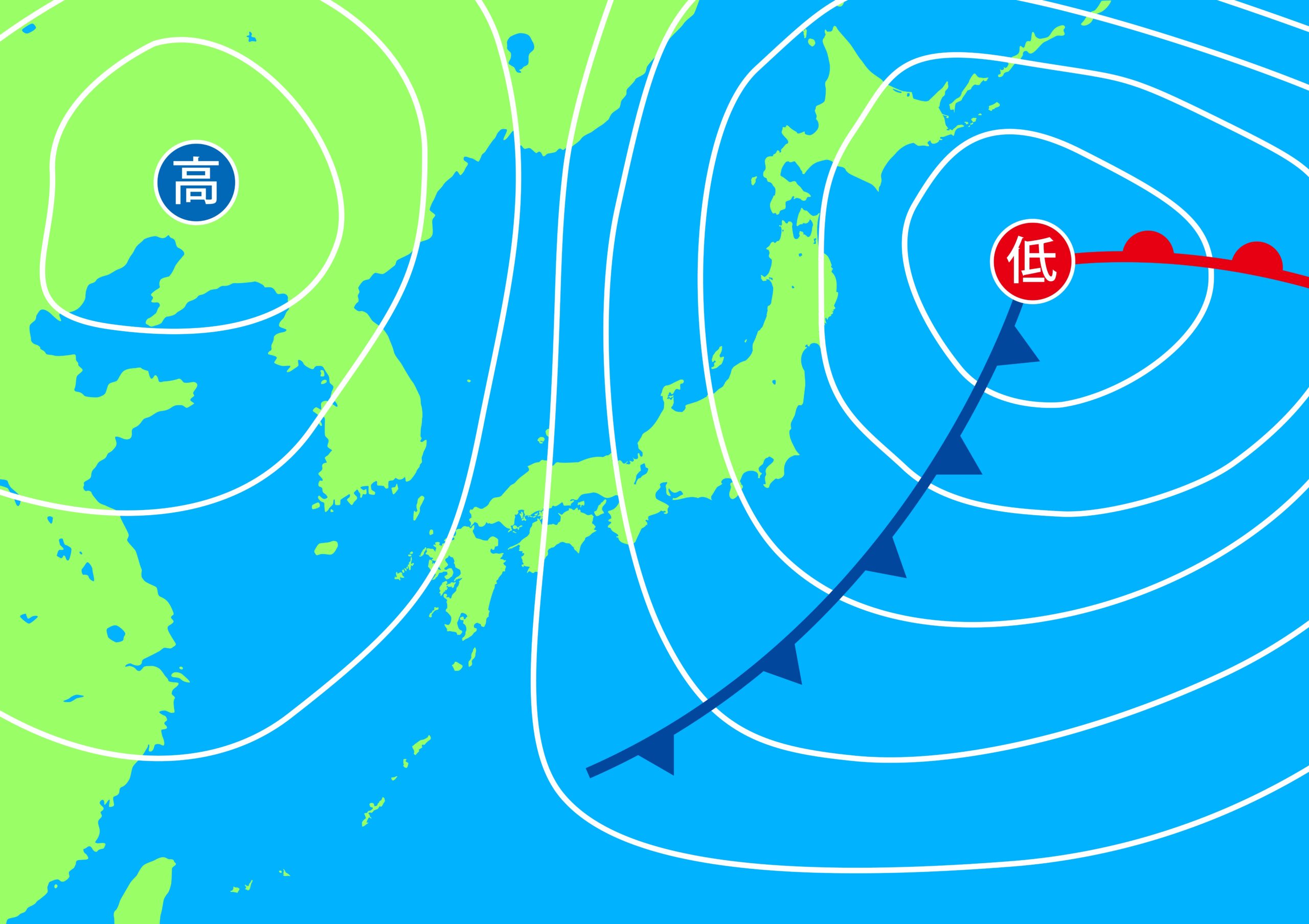

天気図で俯瞰する(まずは大枠を掴め)

航空気象を考えるとき、最初にやるべきことは「細かい現象を見ること」ではない。 まずは天気図で全体を俯瞰し、大枠の流れを掴むことが重要である。

天気図は未来を正確に当てるための道具ではない。 今、どこにエネルギーがあり、どこからどこへ空気が動こうとしているのかを把握するための地図である。 この大枠を外したまま、雲や降水だけを見ても判断は不安定になる。

等圧線が教えてくれること

天気図で最も分かりやすい情報が等圧線である。 基本は単純で、等圧線の間隔が狭いほど風は強く、広いほど比較的穏やかだ。 これは航空に限らず、日常生活でも体感している事実である。

ただし、ここで注意すべきなのは「必ずそうなる」と思い込まないことだ。 地形、地表摩擦、高度によって、実際の風は簡単に変わる。 等圧線はあくまで傾向を示しているにすぎない。

高気圧と低気圧の配置を見る

次に見るべきは、高気圧と低気圧の位置関係である。 西から張り出してくる高気圧は、比較的乾燥した安定した空気をもたらすことが多い。 一方で、太平洋高気圧に覆われている場合、天気は良く見えても湿度が高く、エネルギーが溜まりやすい。

低気圧は「あるかどうか」よりも、「どこへ、どの速さで動いているか」が重要である。 位置が少し変わるだけで、影響を受ける地域や現象は大きく変わる。

天気図は「答え」ではない

天気図を見れば正解が分かる、と考えるのは危険である。 天気図は判断の出発点であり、結論を出すための材料の一部にすぎない。

大枠を掴み、次に雲、現象、ATISやMETARといった現場情報を重ねていく。 この順番を間違えないことが、航空気象を扱う上で最も重要な基本である。

日本列島の空が難しい理由

天気図の読み方そのものは世界共通である。だが、日本の空が難しいと言われるのには、はっきりとした理由がある。 それは日本列島そのものが、気象を複雑にする条件をほぼすべて持っているからだ。

日本は南北に長く、周囲を海に囲まれ、中央には山脈が走る。 この地形によって、同じ天気図を見ていても、地域ごとに全く異なる空が生まれる。 実は我々日本人は、こうした厳しい気象環境の中で長年にわたり生活し、歴史を積み重ねてきている。

海と山が近いという条件

海から供給される湿った空気が、すぐに山にぶつかり持ち上げられる。 その結果、雲が発生しやすく、予想以上に天候が崩れることがある。 日本海側と太平洋側で天候が正反対になるのは、この条件によるものだ。

南北に長い列島が生む地域差

北海道と沖縄では、同じ日本であっても気象条件は別物である。 前線の位置がわずかに動くだけで、ある地域は雨、別の地域は晴れになる。 「全国的に晴れ」という表現が航空判断に向かない理由がここにある。

季節風と前線が常に影響する

冬の西高東低、夏の太平洋高気圧、梅雨前線、秋雨前線。 これらが日本列島付近を常に行き来し、空を不安定にする。 天気図では単純でも、実際の空は想定より悪化することが多い。

だからこそ、日本で航空気象を扱う際には、教科書的な理解だけでは不十分である。 天気図を起点にしながら、地域特性と現場の空を重ねて判断する力が求められる。

台風大国・日本ならではの気象の読み方

日本で航空気象を語る上で、台風の存在を避けて通ることはできない。 台風は「強い低気圧」という一言で片付けられがちだが、実際には通過位置によって空の性質が大きく変わる非常に厄介な存在である。

重要なのは、「台風が来ているかどうか」ではなく、自分の位置に対して台風がどこを通るのかである。 同じ台風でも、その位置関係ひとつで、雨・風・湿度・乱れ方はまったく別物になる。

台風が自分の南側を通る場合

例えば東京を基準にした場合、台風が東京より南を通過すると、東京は台風の北側に入る。 この場合、雨量は意外と少なくなることがあり、体感的には比較的乾いた風を感じることもある。

ただし、風向や風速は不安定になりやすく、突風や低層の乱れが発生する可能性は常に残る。 雨が少ない=安全ではない。

台風が自分の上・西側を通る場合

台風が東京付近、あるいは西側を通過する場合、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすくなる。 その結果、強い上昇流が発生し、大雨や急激な湿度上昇が起きやすい。

この条件下では、線状降水帯が形成されることもあり、短時間で状況が大きく悪化する。

雨量だけで判断してはいけない

台風周辺では、視程が比較的良く見える場合でも、空の中身は不安定である。 風向・風速の急変、低層のウィンドシア、突風は、雨量とは無関係に発生する。

航空判断においては、「どれだけ降ったか」ではなく「何が起き得るか」を見る必要がある。

台風は予測しやすい存在に見えて、実際には非常に局地的な振る舞いをする。 だからこそ、台風接近時ほど、天気図と現場の空を丁寧に重ねて判断する姿勢が求められる。

なぜ天気は急変するのか

航空の現場で最も厄介なのは、「予報が外れた」と感じる瞬間である。 だが多くの場合、それは外れたのではなく、条件が揃った結果として一気に表に出ただけである。

天気は突然変わるように見えるが、実際には水面下で静かに準備が進んでいる。 それを見抜けるかどうかが、航空気象を理解しているかどうかの分かれ目になる。

予報が外れたのではなく、条件が揃っただけ

急変の背景には、いくつかの要素が重なっている。 単独では問題にならなくても、同時に揃った瞬間に一気に現象が表面化する。

- 対流エネルギー:空気が持ち上がりやすい状態がどれだけ蓄積されているか

- 湿度:雲や降水に変わる「燃料」がどれだけあるか

- 風の鉛直変化:高度によって風向・風速がどれだけ変化しているか

これらが同時に揃うと、見た目は穏やかでも、空は一気に別の顔を見せる。

日本でよくある「急変パターン」

晴れているのにCBが発生する

視程が良く、雲も少ない状態でも、対流条件が揃えば積雲は一気に積乱雲へ発達する。 「空がきれい」は安全の保証にならない。

午後だけ荒れる

午前中は安定していても、日射によって午後に対流が強まる。 夏場に多い典型的なパターンである。

予想より早く崩れる

前線や低気圧の動きが想定より速い場合、準備が追いつかないまま状況が悪化する。 天気図の「動き」を軽視すると起きやすい。

ここで一つ、航空気象を扱う上で意識してほしい習慣がある。普段からラジオを聴く癖をつけることだ。

テレビは映像がある分分かりやすいが、情報は編集され、どうしてもワンテンポ遅れる。 一方でラジオは、リアルタイム性が高く、音声情報だけで状況を判断する力が求められる。 これはそのまま、パイロットに必須の能力と重なる。

航空の現場では、ATIS、管制指示、クルー間の会話など、視覚よりも先に音声で情報が入ってくる場面が多い。 ラジオを通じて「聞いた情報だけで状況を組み立てる」訓練を日常的に行っておくことは、気象の急変に対する耐性を高める。

特に台風接近時の速報や注意情報は、テレビよりもラジオの方が早く流れることがある。 断片的な情報を拾い、全体像を頭の中で組み立てる力は、航空気象そのものだ。

急変を完全に防ぐことはできない。 だが、起こり得る条件を事前に想定し、情報を多方向から拾うことで、驚きは確実に減らせる。 航空気象とは、予想を当てる技術ではなく、変化に適応するための準備なのである。

雲ではなく「現象」を見る

航空気象を判断する際に陥りやすい落とし穴がある。 それは、雲の「形」や「名前」だけで安全性を判断してしまうことだ。 重要なのは雲そのものではなく、その中や周囲で何が起きているかである。

ここでは、航空運航に直接影響する代表的な気象現象を整理する。 いずれも目に見えにくく、気づいた時には手遅れになることが多い。

Hail(雹)

雹は積乱雲の内部で成長し、強い上昇流によって何度も持ち上げられる。 その結果、雲の外まで吹き飛ばされることがあり、「雲を避けているつもり」でも被害を受ける。

特にエンジンや前縁部に与えるダメージは大きく、視程がある状況でも油断はできない。

Turbulence(乱気流)

乱気流は必ずしも雲の中にあるとは限らない。 積乱雲周辺、前線付近、地形の風下など、見えない場所に潜んでいる。

「雲が見えないから大丈夫」という判断は、航空では通用しない。

Icing(着氷)

着氷は気温だけで判断できない。 過冷却水滴の存在が鍵であり、気温が0℃以上でも発生することがある。

揚力低下と抗力増大が同時に進行するため、気づくのが遅れると致命的になる。

Wind Shear / Microburst

風向・風速が短時間で急激に変化する現象で、特に離着陸フェーズでは致命的となる。 雨量が少なくても発生する点が、最も厄介だ。

「見えない」「予告がない」からこそ、常に想定しておく必要がある。

航空気象で見るべきなのは、雲の名前ではない。 その空域で、どの現象が起き得るかを想像できるかどうかが判断力を分ける。

火山列島・日本という特殊条件(桜島という日常)

日本は世界でも有数の火山列島である。この事実は、地学の話ではなく航空の話だ。 なぜなら火山は、天気図や予報に出ない形で、視程・空域・運航判断に直接影響を与えるからである。

その象徴が鹿児島の桜島だ。桜島は「たまに噴く火山」ではない。 日常的に噴煙を上げ、風向ひとつで周辺の空の性質を変える。 日本で飛ぶなら、こうした環境を前提にして気象を考えなければならない。

噴煙は「雲」に見えるが、雲ではない

火山の噴煙は、見た目だけなら雲と区別がつかない。 しかし中身は気象現象ではなく、火山由来の微粒子とガスである。 見た目が似ていること自体が、最大の罠だ。

天気図に出ない危険が存在する

天気図は気圧配置と空気の流れを示すが、火山灰はそこに載らない。 にもかかわらず、視程・航路・空域判断に直接影響する。 「天気が良い=安全」ではないことを突きつける存在だ。

タービン機は特に危険である

火山灰はタービンエンジン内部で溶融し、再付着する。 圧縮機やタービンブレードに深刻なダメージを与え、最悪の場合エンジン停止に至る。 視程が良くても、吸い込めば終わる。

ここで重要なのは、「火山が怖い」という感情論ではない。 空に見えているものを、最初から雲だと決めつけない判断力である。

それは雲か。

それとも火山灰か。

見分けられなければ、判断はできない。

予測と現実がズレた時、何を見るか

航空気象において、本当に差が出るのは「予測が当たった時」ではない。 予測と現実がズレた瞬間に、何を見るかである。

天気図、予報、ブリーフィング。それらはすべて重要だ。 しかし現場では、それらと今、目の前で起きている事実が一致しない場面が必ず訪れる。 その時に「予報が外れた」で思考を止めてしまえば、判断も止まる。

まず見るべきは「差」そのもの

予測と現実が違った時、最初にやるべきことは原因探しではない。 どこが、どの程度ズレているのかを把握することだ。

- 雲量は想定より多いか、少ないか

- 雲底は予報より高いか、低いか

- 風向・風速はどの高度でズレているか

- 湿度や視程に急な変化はないか

この「差」を言語化できるかどうかが、その後の判断の質を決める。

天気図と現場情報を重ねる

ズレを確認したら、次にやるのは情報の重ね合わせである。 天気図、METAR、ATIS、目視情報、体感。 どれか一つを正解にしないことが重要だ。

天気図は大枠、METARやATISは点の情報、目視は今この瞬間の事実。 それぞれの役割を理解した上で、共通している部分と食い違っている部分を整理する。

「なぜ」を考える前に「どう変わったか」を見る

例えば、前日の天気予報では晴天となっていたのに、実際に外へ出ると雨が降り出していることがある。 それは誰のせいなのか。恋人の機嫌が悪かったからか、あなたの行動のせいか、それとも気象のせいなのか。 答えは、すべてである。

恋人の機嫌が、太平洋高気圧に覆われた安定状態から、移動性高気圧を経て急に西高東低へ変わる時、 そこには必ず予兆があったはずだ。 雰囲気、言葉、沈黙。見えていたのに、修正しなかった。

気象も同じである。 当日の天気が崩れたのは、誰かの悪意ではない。 いくつかの条件が重なった結果にすぎない。 それを見逃し、想定を修正できなかった側に責任が残る。

だからまずやるべきことは一つだ。 常に周囲の情報に目を配り、耳で情報を集め続けること。 予測と違った事実を否定せず、材料として使う。

判断は「今」と「少し先」を見る

航空気象の判断は、完璧な説明を作ることではない。 今、安全か、そしてこの先も安全であり続けるかを考えることだ。

予測と現実がズレた時ほど、視野を狭めてはいけない。 ズレを恐れるのではなく、ズレを材料として使う。 それが、航空気象における実践的な判断力である。

判断と適応が航空気象の本質

航空気象の本質は、正解を当て続けることではない。 変化を前提にし、その都度判断を更新できるかにある。

天気図、予報、雲、現象、ATIS、METAR。 どれも重要だが、それらはすべて判断の材料であって、答えではない。 答えは常に、今この瞬間の空と、その先に起こり得る変化の中にある。

予測が外れた時に必要なのは、言い訳ではなく適応だ。 ズレを否定せず、原因を探し、次の判断に反映する。 それを繰り返せる人間だけが、航空気象を「使えている」と言える。

航空英語も同じである。 単語を知っていることよりも、状況を短く、正確に伝えられることが価値になる。 雲の名前、現象の名称、リスクの方向。 それらを即座に言語化できるかどうかが、安全を左右する。

空は必ず変わる。 変わらないのは、変化に対応し続ける姿勢だけだ。 判断と適応を繰り返すこと。 それが、航空気象を学ぶ本当の意味である。

さて、今の空はどうなっている。

そして、その先に何が起きそうだ。

英語で一文で言えるか。